「やらないこと」を決める基準

こんにちは、鉾立です。

前回の記事では、「ビジネスにおいて「1つ」は避けるべき数字である」ということを、私の独立当初の経験談を話しつつお伝えしました。

ここまで3週に亘って、

・自分の才能を掛け合わせることが他社との差別化につながる

・1つの業種・業態にこだわらず、「お客さんの真の欲求」ベースでビジネスを行うことの重要性

・ビジネスにおいて、「1つ」であることはリスク

についてお伝えしてきたわけですが、決して、「手を広げるのが正しい」、「お客さんに合わせて何でもやるのが正しい」と言っているわけではありません。

「何をやって、何をやらないか」という判断・決断は、我々スモールビジネス・オーナーのように限られたリソースの中でビジネスを行っている者にとってはとても重要です。

特に、「何をやらないか」については、自分の中で「やらないこと」を明確にしておくと、それが判断・決断の際の拠り所になりますし、ビジネスの方向性がブレることを防ぎます。

今回の記事では、私が考える「やらないこと」を決める基準についてお話しようと思います。

お客さんに合わせて何でもやった結果

前回の記事でお話ししたように、私の場合、独立してから割と早い段階で、複数の事業、複数の集客チャネルの構築に力を入れていきました。

事業としては、「財産問題の解決」という、「お客さんの真の欲求」ベースで商品・サービスを作っていたので、当然、お客さんからは、個別の手続き業務だけでなく、財産に関する様々な相談、問い合わせが寄せられます。

また、関連ビジネスを行う企業からは、様々な提携のお話をいただきます。

独立当初は、仕事を取りたいがために、どんな相談・問い合わせ・提携話にも基本的に前向きに対応していました。

ところが、自分にその相談・問い合わせに対応するだけのリソースがなく空回りしてしまったり、時間だけ取られてビジネスとして実のない提携話だったり、そしてそもそも、「本当にこれが独立してリスクを負ってまでやりたい仕事なのか」と思うことも少なくなくありませんでした。

そこである時から、お客さんに合わせて何でもやるのではく、「その仕事はやらない」という判断・決断をするようになりました。

「やらないこと」を決める基準

「その仕事はやらない」という判断・決断をする際に、あらかじめ自分の中で「このような仕事はやらない」という基準があると楽です。

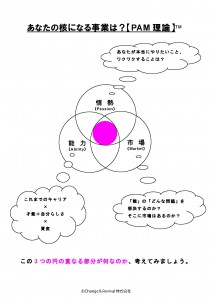

この点、私が基準としているのが『PAM理論』™です。

『PAM理論』™とは、経営書の不朽の名著「ビジョナリー・カンパニー 2 – 飛躍の法則」/ジム・コリンズ(著)の中で紹介されている「針鼠の概念」からヒントを得て、私がスモールビジネス・オーナー用に落とし込んだ理論です。

・その事業を継続していけるだけの「情熱」(Passion)があるのか?

・その事業を行うことを担保する「能力」(Ability)があるのか?

・その事業が成り立つだけの「市場」(Market)があるのか?

・この「情熱」「能力」「市場」の3つの円の重なる部分は何なのか?

この4つの質問を深掘りし、3つの円の重なる領域で事業を行えば、おのずと事業成功の精度が高まる、というものです。

つまり、逆に、「この3つの円が重ならない領域のビジネスはしない」というのが、私が仕事を受ける際の基準となっています。

例えば、お客さんから離婚問題に関する相談・問い合わせが来たときは、「情熱」(Passion)、「能力」(Ability)の部分で私の基準に引っかかります。

そこで、「せっかくお問い合わせいただいたのですが、離婚に関する業務はあいにく当事務所の専門外となっております」とお伝えして、パートナー弁護士や法テラス等をお客さんにご紹介しています。

また、関連ビジネスを行う企業からの提携話で多いのが、セミナー・講演会の講師のオファー。多くの場合、自社開催のセミナー・講演会の場合と比べて「市場」(Market)の部分で私の基準に満たないことが多いので、「実績作り」と割り切ることができなければ辞退しています。

基準があれば、判断・決断の迷いが少なくなるだけでなく、ビジネスに一貫性が生まれます。

「やらないこと」を決めるための基準をあらかじめ持っておく。

ぜひ、参考にしてみてください。

追伸

『PAM理論』™に関心がある方はこちら

↓

https://hokodate-eiichilaw.com/present/

鉾立 栄一朗

最新記事 by 鉾立 栄一朗 (全て見る)

- 個人的、今年(2024年)のチャレンジ - 2024-01-03

- 個人的、今年(2023年)のトピック - 2023-12-27

- 仕事の生産性を上げる、無いと困る道具(ツール)3選【②リモートワーク編】 - 2023-12-20

- 仕事の生産性を上げる、無いと困る道具(ツール)5選【①職場編】 - 2023-12-13

- 長い文章(コピー)を最後まで読んでもらうコツ5つ - 2023-12-06